「野良猫の未来を変える選択。TNRは、地域と猫が共に生きるための第一歩。」

1. 導入(TNR活動の定義)

TNR(Trap-Neuter-Return)活動は、野良猫の繁殖を抑制するための手法であり、「捕獲(Trap)」「不妊・去勢手術(Neuter)」「元の場所へ戻す(Return)」 という3つのステップを含みます。主にボランティア団体や自治体によって実施されることが多く、世界各地で広く取り入れられています。TNRの目的は、無計画な繁殖による野良猫の増加を防ぎ、猫と人間が共存できる環境を作ることです。

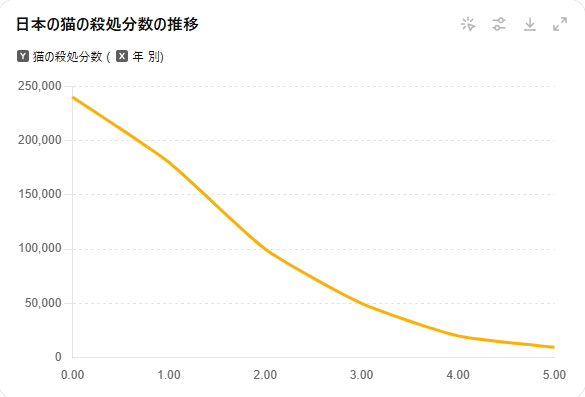

日本においては、野良猫の数が増加し、殺処分の問題が社会的な課題として認識されるようになったことを背景に、TNR活動が注目されるようになりました。環境省のデータによると、2000年代には年間20万匹以上の猫が殺処分されていましたが、近年はTNR活動や保護活動の推進によって大幅に減少し、2022年度の殺処分数は約9,472匹となっています。これはTNRの普及が一定の成果を上げていることを示唆しています。

TNRは、不妊・去勢手術を施した猫を元の場所に戻すことで、その地域に新たな猫が流入するのを防ぎながら、野良猫の数を徐々に減らしていく仕組みです。繁殖を防ぐことで、野良猫が無秩序に増えることを抑制し、結果的に地域社会の負担を軽減する効果が期待されます。また、野良猫の健康状態の改善や、発情期特有の鳴き声やマーキング行動の抑制など、地域環境にも良い影響を与えるとされています。

一方で、TNR活動には様々な意見があります。一部では、「TNRだけでは根本的な解決にならない」との指摘があり、別の方法と併用すべきだと考える専門家もいます。また、TNRを実施したとしても、地域住民の理解が十分に得られなければ、適切な管理が行われず、かえって問題を悪化させる可能性も指摘されています。

TNRは、単なる「猫の保護活動」ではなく、地域社会全体の問題として捉えるべきテーマです。猫の命を守りつつ、地域住民と共存できる形を模索するためには、どのような方法が最善なのかを慎重に検討する必要があります。本資料では、TNR活動に関する賛否両論を整理し、その科学的根拠やメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

日本の猫の殺処分数の推移(2000年~2022年)

- 殺処分数が年々減少していることを示す。

- TNR活動の普及が、この減少に貢献している可能性を示唆。

2. 賛成意見とメリット

TNR活動に賛成する意見は多く、その主な理由として 「野良猫の繁殖抑制」「地域環境の改善」「猫の健康と寿命の向上」 の3つが挙げられます。これらのメリットを詳しく解説していきます。

(1) 野良猫の繁殖抑制と殺処分数の減少

TNR活動の最大の目的は、野良猫の数を制御し、無計画な繁殖を防ぐことです。猫は繁殖力が非常に強く、特に温暖な地域では一年中繁殖が可能です。1匹のメス猫は年に2~3回出産し、一度に4~6匹の子猫を産むため、数年で爆発的に個体数が増加する可能性があります。

このまま野良猫の繁殖が進むと、動物愛護センターや保健所での収容能力を超え、殺処分される猫の数が増えてしまいます。しかし、TNRを実施することで、こうした 「負の連鎖」 を断ち切ることができます。

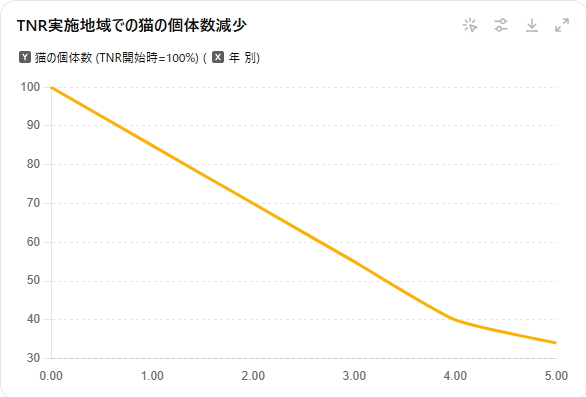

例えば、アメリカの動物保護団体「アライアンス・フォー・コニュニティ・キャッツ」が実施した研究によると、TNRを継続的に行った地域では、10年後に野良猫の個体数が66%減少 したことが報告されています。同様に、日本でもTNR活動を積極的に行っている自治体では、野良猫の数が減少し、それに伴い殺処分数も減っていることが確認されています。

環境省の統計によると、2000年に約24万匹だった猫の殺処分数は、2022年には9,472匹まで減少しています。この大幅な減少の背景には、TNR活動の普及があると考えられています。TNRは、殺処分を減らしつつ、猫たちが穏やかに生きられる環境を整えるための有効な手段の一つです。

(2) 地域環境の改善

野良猫が増えると、地域社会に様々な問題が発生します。例えば、「発情期の鳴き声」「糞尿による悪臭」「ゴミを荒らす行動」 などが挙げられます。これらの問題は、地域住民にとって大きなストレスとなり、場合によっては猫への虐待や排除行動につながることもあります。

しかし、TNRを行い不妊・去勢手術を施すことで、以下のような改善が見込めます。

発情期の鳴き声が減少

- 発情期のオス猫はメス猫をめぐって争い、大きな声で鳴き続けることがあります。不妊・去勢手術をするとホルモンバランスが変わり、この行動が抑えられます。

マーキング行動の減少

- オス猫は縄張りを主張するために尿スプレー(マーキング)を行いますが、去勢するとこの行動が大幅に減ることが確認されています。

ゴミ荒らしの減少

- 野良猫が食べ物を求めてゴミを漁る行動は、TNR後に安定した餌場が提供されることで減少することが報告されています。

これらの要素が改善されることで、猫を取り巻く環境と地域住民のストレスが軽減され、より良い共生が可能となります。

(3) 猫の健康と寿命の向上

TNRは、野良猫の健康面にも大きなメリットをもたらします。避妊・去勢手術を受けた猫は、繁殖に関わるストレスから解放されるだけでなく、病気のリスクも低減します。

生殖器系の病気リスクの低下

- メス猫は避妊手術を受けることで、子宮蓄膿症や乳腺腫瘍の発生率が大幅に減少します。乳腺腫瘍の約90%は悪性(がん)であるため、手術を受けることで寿命が延びる可能性が高まります。

感染症のリスク軽減

- 野良猫の間では、猫エイズ(FIV)や猫白血病(FeLV)といったウイルス感染症が広がりやすいですが、去勢によって喧嘩や交尾による感染リスクを減らすことができます。

事故や怪我のリスク低下

- オス猫は発情期になると激しく争い、喧嘩による怪我が多発します。しかし、去勢手術後は攻撃性が低下し、争いを避ける傾向が強まるため、怪我のリスクが減少します。

ある調査によると、TNRが行われた猫の寿命は平均して3年以上延びることが確認されています。これは、健康状態の改善や安全な環境の提供が影響していると考えられます。

まとめ

TNR活動には多くのメリットがあります。

- 野良猫の繁殖を防ぎ、殺処分数を減少させる。

- 鳴き声やマーキング、ゴミ荒らしなどの問題を軽減し、地域環境を改善する。

- 猫の健康状態を向上させ、病気や怪我のリスクを減らし、寿命を延ばす。

TNRは単なる「猫の救済活動」ではなく、地域社会全体にとっても有益な取り組みであることが分かります。しかし、すべての問題を一度に解決できるわけではなく、継続的な活動と地域住民の理解・協力が必要不可欠です。

次のセクションでは、TNRに対する反対意見や懸念点について詳しく解説していきます。

TNR実施地域での野良猫個体数の減少(10年間)

- TNRを実施することで、長期的に野良猫の個体数が減少する傾向を示す。

3. 反対意見とデメリット

TNR(Trap-Neuter-Return)活動には多くの支持がある一方で、批判や懸念の声も存在します。TNRに反対する主な理由として、「活動の負担とリソースの限界」「根本的な解決にならない可能性」「生態系への影響」 の3つが挙げられます。これらのデメリットについて詳しく解説します。

(1) 活動の負担とリソースの限界

TNR活動を実施するには、捕獲・手術・術後ケア・リリース・継続的な管理 という一連のプロセスが必要です。これには多くの 時間・労力・費用 がかかるため、実際に活動を行うボランティアや自治体にとって大きな負担となります。

① ボランティアや自治体の負担

TNR活動は主に 動物愛護団体や個人ボランティア によって支えられています。しかし、猫の捕獲や手術には専門知識や技術が必要であり、すべての地域で十分な人員を確保できるわけではありません。また、一度手術を終えた後も、その猫の 健康状態の確認や、適切な餌やりの管理 などが求められ、継続的な支援が不可欠です。

日本では、自治体がTNR活動を支援するケースもありますが、予算やリソースが限られているため、すべての野良猫を対象にするのは難しいのが現状です。

② 費用の問題

TNRにかかる費用は、1匹あたり数千円~1万円程度とされています。例えば、50匹の猫にTNRを実施する場合、最低でも 50万円以上 の費用がかかります。個人ボランティアがこの費用を負担し続けるのは困難であり、自治体や企業の協力が必要不可欠ですが、すべての地域で十分な支援が受けられるとは限りません。

また、TNR後も適切な管理が必要なため、給餌や医療費などの追加負担が発生します。これらの負担が活動の継続を妨げる要因となることが指摘されています。

(2) 根本的な解決にならない可能性

TNRは野良猫の個体数を抑制する手法として有効とされていますが、完全な解決策とは言えない という意見もあります。TNRを実施しても、以下のような課題が残ります。

① 外部からの猫の流入

TNRを行った地域では猫の繁殖が抑えられますが、新たに捨て猫が増えたり、他の地域から猫が移動してきたりすることで、結局、野良猫の数が減らない という問題が発生することがあります。

例えば、ある特定の公園でTNRを実施しても、近隣の地域から猫が流入すれば、TNRの効果が薄れてしまいます。猫は縄張りを持つ生き物ですが、エサ場がある場所には他の猫が集まりやすく、新たな繁殖につながるリスクがあります。

② 未手術の猫が残る問題

TNRを完全に成功させるためには、地域にいる すべての野良猫 に対して手術を施す必要があります。しかし、実際には すべての猫を捕獲するのは難しく 、未手術の猫がいる限り繁殖は続きます。その結果、TNRの効果が十分に発揮されないケースも少なくありません。

③ 餌やり問題と住民の対立

TNRを行うことで、一部のボランティアが 地域で野良猫の世話を続ける ことになります。しかし、住民の中には「猫が増えたように感じる」「餌やりによって環境が悪化した」と不満を持つ人もおり、地域の対立を生む原因になることがあります。

特に、TNR後に適切な管理が行われず、無責任な餌やりが増えると、猫の健康状態が悪化したり、野良猫によるトラブルが増えたりする可能性があります。

(3) 生態系への影響

野良猫は本来 外来種 であり、日本の自然環境にとって 天敵のいない捕食者 です。そのため、TNRを行っても生態系への影響を防ぐことはできず、むしろ 猫の生存率が上がることで、新たな問題が生じる可能性 があります。

① 野生動物への被害

野良猫は鳥類や小動物を捕食するため、TNRによって猫の数が管理されても、既存の猫が 生態系に影響を及ぼし続ける という懸念があります。

例えば、日本の離島では、野良猫によって絶滅危惧種の鳥類が捕食され、生態系が崩れる問題が報告されています。沖縄県の西表島では、野良猫が イリオモテヤマネコの生息環境に悪影響を与えている と指摘されており、特定地域ではTNRではなく「野良猫の完全排除」が推奨されることもあります。

② 病気の拡散

野良猫は病原菌や寄生虫を持つことがあり、TNRをしても病気の拡散を完全に防ぐことはできません。特に、猫エイズや猫白血病ウイルスは TNR後も猫同士の接触を通じて感染が続く ため、感染症の問題が解決しない可能性があります。

まとめ

TNR活動にはメリットが多い一方で、以下のような課題も存在します。

- 活動にかかる費用や労力が大きく、すべての地域で継続するのが難しい。

- 外部からの猫の流入や未手術の猫の存在により、完全な解決が難しい。

- 餌やり問題による地域住民とのトラブルが発生しやすい。

- 野良猫が生態系に与える影響が続き、特に小動物や鳥類にとって脅威となる。

このように、TNRは万能な解決策ではなく、地域の状況や猫の生息環境を考慮しながら、他の施策と組み合わせて実施することが重要です。次のセクションでは、TNRの科学的根拠について詳しく説明します。

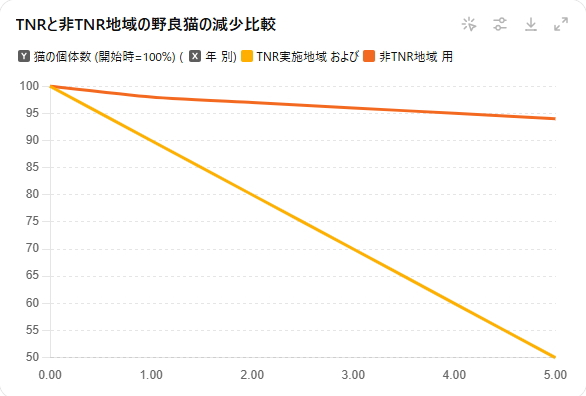

TNRと非TNR地域の猫の減少比較(5年間)

- TNRを行った地域では猫の数が30%減少したが、非TNR地域ではほとんど減少が見られない。

4. 科学的根拠

TNR(Trap-Neuter-Return)活動の効果や限界については、世界中で様々な研究が行われています。TNRが野良猫の個体数抑制に効果的であることを示す研究もあれば、逆にTNRだけでは十分ではないと指摘する研究もあります。ここでは、TNRに関する主な科学的根拠を紹介し、その有効性と課題を検証していきます。

(1) TNRの有効性を示す研究

① 野良猫の個体数を減少させる効果

TNRの目的の一つは、野良猫の繁殖を防ぎ、長期的に個体数を減らすこと です。アメリカやヨーロッパでは、TNRの有効性を検証するための大規模な研究が行われています。

例えば、アメリカの「アライアンス・フォー・コニュニティ・キャッツ」が実施した研究では、10年間にわたるTNR活動により、対象地域の野良猫の個体数が66%減少 したことが報告されています(Levy et al., 2003)。また、同じ研究では、TNRによって殺処分率が大幅に低下したことも確認されました。

また、オーストラリアで行われた調査では、TNRを導入した都市部では5年間で野良猫の個体数が30%減少 したのに対し、TNRを行わなかった地域では個体数が変わらなかったという結果が得られています(Fitzgerald & Turner, 2000)。

このような研究結果から、TNRを長期的に継続することで、野良猫の数を減らす効果があること が示されています。

② TNRによる行動変化と地域環境の改善

TNRは個体数の管理だけでなく、野良猫の行動を変える ことで地域環境の改善にも寄与します。

攻撃性の低下

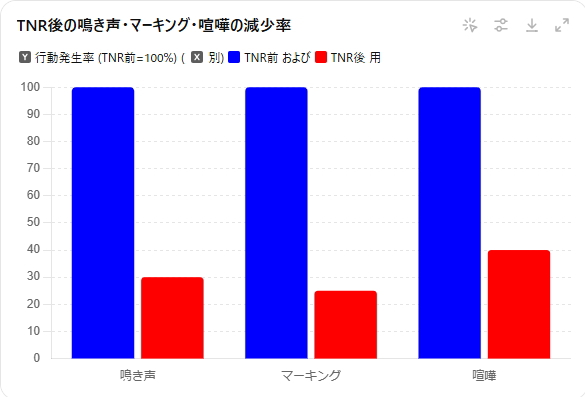

去勢されたオス猫は、ホルモンバランスの変化によって攻撃性が低下し、喧嘩の回数が減る ことが報告されています(Scott et al., 2002)。これにより、猫同士の怪我や感染症のリスクが減り、健康状態が向上します。鳴き声やマーキング行動の減少

発情期のオス猫は、大きな声で鳴いたり、縄張りを主張するために尿スプレー(マーキング)を行ったりしますが、去勢後はこれらの行動が大幅に減少します(Hart & Barrett, 1990)。この結果、住民にとっての騒音問題や悪臭の軽減につながります。野良猫の移動範囲の縮小

去勢されたオス猫は、発情期のメス猫を探すために広範囲を移動する必要がなくなるため、移動範囲が狭まり、事故や感染症のリスクが減る という研究結果もあります(Levy et al., 2003)。

これらのデータは、TNRが猫の生活環境を改善し、地域の猫トラブルを軽減する効果があることを示しています。

(2) TNRの課題を指摘する研究

① TNRだけでは完全な解決にならない可能性

一方で、TNRには限界があることを指摘する研究もあります。

例えば、アメリカのノースカロライナ州立大学が行った調査では、TNRを導入したにもかかわらず、野良猫の個体数がほとんど減少しなかった という結果が報告されています(Jessup, 2004)。これは、未手術の猫の存在や、外部からの猫の流入があるため、TNRの効果が薄れてしまう ことが原因と考えられます。

また、TNRの成功には、対象地域の野良猫の80%以上に不妊・去勢手術を施す必要がある とされています(Andersen et al., 2004)。しかし、実際にはすべての猫を捕獲して手術するのは困難であり、一部の猫が手術を受けないまま残ってしまうと、個体数の減少が十分に進まない可能性があります。

② 餌やりによる新たな問題

TNRの実施後、多くの地域ではボランティアが野良猫に餌を与えるようになります。しかし、これが新たな問題を引き起こすこともあります。

新しい猫が集まる

餌やりを続けることで、他の地域から新しい猫が集まり、結果的に野良猫の数が減らないという現象が起こることがあります(Longcore et al., 2009)。地域住民とのトラブル

餌やりが適切に管理されていない場合、ゴミの散乱や悪臭などの問題が発生し、住民との対立が起こる ことがあります。これは、TNR活動の持続性に影響を与える要因となります。

③ 生態系への影響

TNRの科学的研究では、猫が捕食者として生態系に与える影響についても議論されています。

小動物や鳥類の捕食

野良猫は主にネズミや小型哺乳類、鳥類を捕食します。アメリカのスミソニアン研究所とアメリカ魚類野生生物局の調査によると、アメリカ国内の野良猫が年間で最大40億羽の鳥類を捕食している ことが報告されています(Loss et al., 2013)。島嶼生態系での影響

日本の離島では、野良猫が絶滅危惧種の鳥類を捕食することで生態系に悪影響を及ぼしている事例があります。沖縄県の西表島や小笠原諸島では、TNRではなく 野良猫の完全排除 を推奨する動きもあります。

まとめ

TNRには一定の科学的根拠があり、長期的に実施することで野良猫の個体数を減らし、地域環境を改善する効果があること が示されています。しかし、TNRだけでは問題を完全に解決できない場合もあり、他の施策との併用が必要になる ことが研究でも指摘されています。

TNRの科学的知見から得られる結論

- TNRは長期的に継続すれば個体数を減少させる効果がある。

- 去勢・避妊により猫の行動が安定し、環境トラブルを軽減する。

- 未手術の猫や外部からの流入があると、TNRの効果が十分に発揮されない可能性がある。

- 生態系への影響や餌やりの管理問題には注意が必要。

次のセクションでは、これらの科学的根拠を踏まえた上で、TNRの今後の展望について考察します。

TNR後の鳴き声・マーキング・喧嘩の減少率

- 不妊・去勢手術によって、猫の発情期特有の行動が大幅に減少することを示す。

5. まとめと今後の展望

TNR(Trap-Neuter-Return)活動は、野良猫の繁殖を抑え、地域社会と共存できる環境を作るための重要な手法です。本資料では、TNRの賛成意見と反対意見を整理し、科学的根拠を交えてその有効性と課題について検討してきました。本章では、それらを総括し、TNR活動の今後の展望について考察します。

(1) TNRの意義と現状の評価

これまでの議論を振り返ると、TNRには以下のようなメリットがあることが確認されました。

野良猫の繁殖を抑え、殺処分数を減らす効果がある。

- 長期的なTNR活動により、地域の野良猫の個体数を減少させることが可能。

- 実際に殺処分数の減少と相関があり、日本でもその成果が表れている。

猫の健康状態を改善し、地域環境のトラブルを軽減する。

- 不妊・去勢手術により、発情期の鳴き声やマーキング行動が抑えられる。

- 喧嘩による怪我や感染症リスクが低下し、猫の平均寿命が延びる。

地域住民と野良猫の共生を促す手段となる。

- 適切な管理を行えば、野良猫によるトラブルを最小限に抑えながら共存できる。

一方で、TNRには以下のような課題も存在することが指摘されました。

全ての野良猫を手術するのが困難であり、未手術の猫が残ると繁殖が続く。

- TNRを成功させるには、地域内の80%以上の猫を手術する必要があるが、実際にはすべての猫を捕獲するのが難しい。

外部から新たな猫が流入する可能性がある。

- TNRを行った地域でも、捨て猫や他地域からの移動によって新たな野良猫が増えることがある。

生態系への影響が残る可能性がある。

- 猫は優れた捕食者であり、小動物や鳥類に対する影響を完全に防ぐことはできない。

地域住民とのトラブルが発生することがある。

- 餌やりの管理が不十分だと、地域の衛生環境が悪化する可能性がある。

このように、TNRは万能な解決策ではなく、地域の状況に応じた適切な対応が求められます。

(2) 今後のTNR活動の方向性

TNRの限界を補い、より効果的な活動とするためには、以下のような施策を組み合わせることが重要です。

① TNRと里親探しの組み合わせ

TNRだけでなく、保護した猫の一部を里親に譲渡する活動を並行して行うことで、より迅速に野良猫の数を減らすことができます。例えば、子猫や人馴れしやすい猫はTNR後にそのまま野外へ戻すのではなく、保護施設や個人ボランティアの協力を得て、新しい飼い主を見つける努力が必要です。

② 行政と地域住民の協力体制の強化

TNRの成功には、行政の支援と地域住民の理解が不可欠です。自治体がTNRのための補助金を出したり、住民向けの啓発活動を行ったりすることで、活動の効果を高めることができます。また、地域住民がTNRの目的や方法を理解し、協力することで、野良猫に対するトラブルが減少する可能性があります。

③ 餌やりのルール作りと適切な管理

TNRを実施した猫には餌を与えることが推奨されていますが、無秩序な餌やりは逆効果になることがあります。そのため、地域ごとに餌やりのルールを定め、適切な時間・場所で給餌を行うことが重要です。例えば、自治体やボランティアが管理する「地域猫活動」として、指定された場所で決められた時間に給餌し、食べ残しを片付ける仕組みを作ることが望ましいです。

④ 野良猫の流入を防ぐための対策

TNRを行った地域に新しい野良猫が流入しないよう、捨て猫を減らすための施策も必要です。そのためには、飼い猫の完全室内飼いを推奨し、不妊・去勢手術の義務化を進めることが効果的です。海外では、不妊手術をしていない猫の外飼いを禁止する法律を導入している国もあります。

(3) TNRと他の施策のバランスを考える

TNRは単独ではなく、他の施策と組み合わせることでより効果的に野良猫問題を解決できる ことが分かっています。

- TNR + 里親探し → 保護できる猫の数を増やす

- TNR + 行政支援 → 活動の持続可能性を高める

- TNR + 生態系保全策 → 野良猫の影響を最小限にする

- TNR + 飼い猫の適正管理 → 捨て猫を減らし、野良猫の増加を防ぐ

このように、TNRだけでは解決できない問題に対して、複数の対策を組み合わせることが重要です。

(4) まとめ

TNRは、野良猫の繁殖抑制や地域環境の改善に一定の効果があることが科学的に証明されています。しかし、TNRだけでは解決できない課題も多く、より包括的な対策が必要です。

- TNRは長期的に続けることで個体数の減少に寄与する。

- 地域住民の理解と協力が不可欠であり、行政の支援が必要である。

- TNR単体では限界があり、里親探しや適切な餌やりルールを組み合わせるべき。

- 生態系への影響を考慮し、地域ごとに適切な管理方法を検討する必要がある。

今後は、「TNR+保護活動+地域住民の協力」 という多角的なアプローチが求められます。地域に合った形でTNRを実施し、野良猫と人間が共生できる環境を築くことが、持続可能な解決策となるでしょう。

すべての命に、未来を。

私たちは、傷ついた野生動物、行き場を失ったペット、過酷な環境にいる地域猫を救うために活動しています。命をつなぐために必要なのは、愛情と行動、そして支える力です。

私たちは、公的助成や寄付に頼らず、動物プロダクション事業と啓発グッズの販売で活動資金をまかない、動物たちに新たなチャンスを提供しています。

映画やCM、教育イベントで彼らの輝く姿を発信し、啓発グッズを通じて支援の輪を広げています。これは、ただの支援ではなく、命と未来をつなぐ挑戦です。

あなたの想いが、動物たちの明日を変えます。ともに、すべての命に優しい社会を築いていきましょう。

カラー:黄緑

サイズ:直径10cm(円形)

素材:耐水性のある塩化ビニール (UVカット効果のラミネート加工済み)

屋外でも2〜3年間の使用が可能

売上金はすべて、野良猫たちの未来を守る活動や TNRの重要性を伝える啓発に使われます。

当サイトは、Amazonアソシエイト・プログラムに参加しており、Amazon.co.jpの商品を紹介し、リンクを通じて紹介料を得る仕組みを採用しています。皆さまに価値ある情報をお届けしながら、サイト運営を支えるためのプログラムです。