「見えないリスクを見つめる—ロードキルゼロの社会へ。」

【ロードキルとは】(1. 定義)

1-1. ロードキルの基本的な定義

ロードキル(Roadkill)とは、道路上で野生動物が車両に轢かれて死亡する事故を指します。英語の「road(道路)」と「kill(殺す)」を組み合わせた言葉で、欧米でも広く使われています。日本では特に、動物が道路に進入し、車両と衝突して命を落とす現象として認識されていますが、場合によっては道路脇の側溝に落ちる、ガードレールに挟まるなど、直接の衝突以外の事故も含まれることがあります。

ロードキルは単なる動物の死亡事故にとどまらず、生態系の破壊や交通事故のリスク増大といった深刻な社会的影響を及ぼす問題です。近年では、野生動物の生息域が人間の開発によって分断されることで、ロードキルの発生件数が増加傾向にあると報告されています。そのため、日本国内でも環境省や自治体がロードキル対策に積極的に取り組んでいます。

1-2. ロードキルが発生する背景

ロードキルは、主に以下の要因によって発生します。

① 道路の拡張・開発による生息地の分断

道路や都市の開発によって、野生動物の生息地が分断されると、動物たちは本来の移動ルートを確保するために道路を横断せざるを得なくなります。特に、タヌキやシカなどの中型・大型哺乳類は、広い縄張りを持ち、一定のルートを繰り返し移動する習性があるため、道路が生息地の中央を通るような場合には、頻繁にロードキルが発生するリスクが高まります。

② 餌資源の変化と人間活動の影響

野生動物の食料事情は、季節や環境の変化によって大きく左右されます。例えば、ドングリなどの木の実が不作の年には、シカやクマが餌を求めて人間の生活圏に近づくケースが増えます。また、飲食店や観光地に落ちたゴミに引き寄せられる動物もおり、道路近くでの餌探しが原因で事故に巻き込まれることもあります。

③ 夜行性動物の行動パターン

多くの哺乳類、特にタヌキやアナグマなどの中型動物は夜行性のため、夜間に活動が活発になる傾向があります。夜間の道路は視認性が低いため、ドライバーが動物の飛び出しに気付くのが遅れ、衝突事故が発生しやすくなります。特に郊外の街灯が少ない道路では、ロードキルの発生率が高いことが統計的にも示されています。

④ 交通量の増加と高速道路の影響

一般道路に比べ、高速道路では車両の速度が速いため、動物が飛び出した際にドライバーが回避する余裕がないという問題があります。また、高速道路にはフェンスやガードレールが設置されていることが多いものの、これを乗り越えたり、地下の排水溝などを通って進入する動物も存在します。一度高速道路に入り込んだ動物は、行き場を失い、パニックになって車両と衝突するケースが多くなります。

1-3. ロードキルの影響範囲

ロードキルは、単に「動物が轢かれて死亡する」という問題にとどまらず、生態系・交通安全・社会コストといった広範囲に影響を及ぼします。

① 生態系への影響

動物の個体数が減少すると、食物連鎖のバランスが崩れ、地域全体の生態系に影響を与える可能性があります。例えば、肉食動物であるキツネやイタチが減少すれば、彼らが捕食するネズミなどの小型哺乳類が増え、農作物被害が拡大する恐れがあります。また、ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコといった希少動物の場合、ロードキルによって個体群が大きく減少し、絶滅のリスクが高まることが懸念されています。

② 交通事故のリスク増大

ロードキルが発生すると、道路上に動物の遺体が残ることで、二次的な交通事故が引き起こされる可能性があります。例えば、ドライバーが急ブレーキを踏んだ結果、後続車と追突事故を起こすケースや、動物を避けようとしてハンドル操作を誤り、ガードレールに衝突するケースなどが報告されています。特に高速道路で大型動物(シカやイノシシ)との衝突が発生すると、車両が大破し、重大な人身事故につながることもあります。

③ 社会的コストの増大

ロードキルによる被害は、清掃や処理のためのコストを自治体や道路管理会社が負担することになります。また、動物の死骸がそのまま放置されると、腐敗による悪臭やカラス・ハエの発生といった衛生問題も生じます。さらに、観光地や自然公園周辺でロードキルが頻発すると、「環境保護の意識が低い地域」としての悪い印象を与え、地域のイメージダウンにつながる可能性もあります。

1-4. ロードキルの現状と課題

ロードキルの問題は世界的に深刻化しており、日本国内でも毎年数万件規模の事故が発生していると推測されています。しかし、ロードキルは通常、警察の交通事故統計には含まれないため、正確な発生件数が把握しにくいという課題があります。また、ドライバーの認識不足や、ロードキル対策が十分に進んでいない地域も多く、より効果的な対策の導入が求められています。

主な課題

✅ データ収集の不足:自治体によってはロードキルの統計データがなく、実態把握が困難

✅ ドライバーの意識向上が必要:ロードキルのリスクを認識していない人が多い

✅ 対策の地域差:都市部と地方でロードキル防止策の導入状況に差がある

このように、ロードキルは単なる動物事故ではなく、環境・安全・社会コストの面で深刻な影響をもたらす問題です。次章では、ロードキルの具体的な発生原因について、より詳細に解説していきます。

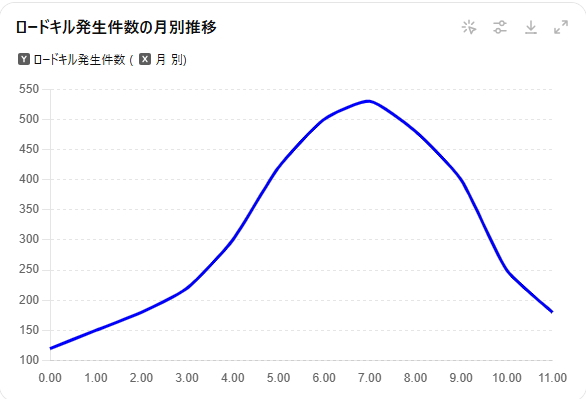

ロードキルの発生件数の月別推移

- 6月~10月にかけて発生件数が増加し、夏場にピークを迎える傾向があります。

- これに基づき、夏場は特にロードキル対策を強化する必要があります。

【ロードキルの原因】(2. 発生要因)

ロードキルが発生する背景には、道路の開発や人間活動の影響、動物の生態的要因などが複雑に絡み合っています。ここでは、主な発生要因を詳細に解説します。

2-1. 道路による生息地の分断

① 森林や草原の開発による影響

道路の建設や都市開発によって、野生動物の生息地が大きく分断されると、動物は本来の移動ルートを確保するために道路を横断する必要が生じます。特に、タヌキやシカ、クマなどの広範な縄張りを持つ動物は、食料や繁殖のために広範囲を移動するため、道路を横切るリスクが高くなります。

例えば、森林に隣接する道路では、開発前には自由に行き来できたエリアが、道路によって完全に分断され、やむを得ず道路を横断する状況が生まれます。さらに、都市部に近い地域では住宅地が広がり、動物が逃げ場を失うことで、無理に車道へ進入するケースも増えています。

② 高速道路の影響

一般道に比べ、高速道路では車両の速度が速いため、動物が道路に進入した場合、ドライバーがそれを認識して回避する時間が圧倒的に短くなります。また、高速道路にはフェンスや遮音壁が設置されているものの、排水溝やトンネル、橋の下などの隙間から侵入するケースが報告されています。一度高速道路に入り込んだ動物は、行き場を失い、パニックを起こして車両と衝突することが多くなります。

2-2. 餌を求めて移動する動物の増加

① 餌資源の不足と移動の増加

野生動物の食料事情は、季節や環境の変化によって大きく左右されます。例えば、ドングリや木の実が不作の年には、シカやクマなどが通常の生息地から離れ、食べ物を求めて人間の生活圏に近づくことが多くなります。その結果、道路を横断する機会が増え、ロードキルのリスクが上昇します。

特に、秋から冬にかけての時期は、餌を求める動物が増加するため、ロードキルの発生率が高まる傾向にあります。

② 人間による餌付けの影響

観光地や公園、キャンプ場などでは、意図的に動物へ餌を与えるケースがあり、それがロードキルを増加させる要因となることがあります。動物が人間の食べ物に慣れてしまうと、ゴミ捨て場や飲食店周辺に集まりやすくなり、結果的に道路を横断する機会が増加します。

例えば、都市部に住むカラスやアライグマなどは、人間の出すゴミに依存し、道路沿いのコンビニやレストラン周辺で餌を探す習性を持つ個体が増えています。これがロードキルの増加につながる要因の一つとされています。

2-3. 繁殖期における動物の行動変化

① 繁殖のための移動の増加

動物は繁殖期になると、オスがメスを探したり、巣作りのためにより広い範囲を移動したりします。そのため、繁殖期には普段よりも活発に行動し、道路を横断するリスクが高まるのです。

例えば、タヌキは春から初夏にかけて繁殖期を迎え、行動範囲が広がる傾向があります。また、イノシシは秋から冬にかけて繁殖期を迎え、子育てのために親子で移動することが増えます。これらの動物の活動が活発になることで、ロードキルの発生件数が増加する傾向にあります。

② 子育て期の危険

親が子供を育てる時期には、母親が餌を探すために道路を横断するケースもあります。また、子供の動物は経験が少なく、道路の危険を認識しにくいため、衝突のリスクが高まります。例えば、シカの子供(バンビ)は母親についていく習性があり、母親が道路を渡ろうとすると、後ろから子供もついてくるため、群れごとロードキルの被害に遭うことがあります。

2-4. 夜間の視認性の低下と事故発生率の増加

① 夜行性動物の行動

多くの哺乳類、特にタヌキやアナグマなどの中型動物は夜行性のため、夜間に活発に動き回る傾向があります。ドライバーは暗闇の中で動物を視認しにくいため、衝突のリスクが高まります。特にヘッドライトの光が動物の目に反射し、突然現れたように見えることがあり、回避が間に合わないことが多いです。

② 雨や霧の影響

雨天や霧の発生時には、視界がさらに悪化し、動物の存在に気付きにくくなります。特に、霧が出やすい山間部や湿地帯では、動物の発見が遅れやすく、ロードキルのリスクが高まるとされています。

2-5. 交通量の増加とドライバーの意識の低さ

① 交通量の増加によるリスク

都市部から地方へ向かう幹線道路や観光地周辺の道路では、特定の時期に交通量が増加します。特にゴールデンウィークやお盆休みなどの長期休暇期間には、普段よりも多くの車が通行するため、ロードキルが発生しやすくなります。

② 高速走行による回避の難しさ

一般道では低速走行のため、動物を発見した際に回避できる可能性が高いですが、高速道路やバイパスでは時速100km以上のスピードで走行していることが多く、動物を発見してからブレーキを踏んでも間に合わないケースがほとんどです。

③ ドライバーの認識不足

ロードキルはまだ多くのドライバーにとって「自分には関係のない問題」と考えられていることが多いです。動物が飛び出してくる可能性がある地域では、「動物注意」の標識が設置されていることが多いですが、標識の存在に気付いていない、あるいは軽視しているケースも少なくありません。

ロードキルの発生要因は、人間の開発・動物の生態・気象条件・ドライバーの意識など、多くの要素が複雑に絡み合っています。次の章では、ロードキルがもたらす具体的な影響について詳しく解説していきます。

【ロードキルの主な被害】(3. 影響)

ロードキルは、単に野生動物が道路上で命を落とす問題にとどまらず、生態系の崩壊、交通事故の増加、社会的コストの負担といった多くの影響を引き起こします。ここでは、ロードキルがもたらす具体的な影響について詳しく解説します。

3-1. 野生動物への影響

ロードキルによる最も直接的な被害は、当然ながら動物自身の死亡です。特に以下のような動物が、事故の影響を受けやすいとされています。

① 中型哺乳類(タヌキ、キツネ、イタチなど)

日本国内のロードキルで最も多いのは、タヌキやキツネなどの中型哺乳類です。これらの動物は都市部の郊外や農村地帯でも頻繁に見られ、夜行性で道路を横断する習性があるため、交通事故のリスクが高くなります。

特にタヌキは、農村部だけでなく都市近郊でも見られるため、ロードキルの被害件数が多い動物の一つです。タヌキは群れを形成せず単独で行動するため、一頭が轢かれた後、続けて別の個体が同じ場所で事故に遭うことも珍しくありません。

② 大型哺乳類(シカ、イノシシ、クマなど)

大型の野生動物がロードキルに遭うと、その影響は動物だけでなく人間にも及びます。例えば、シカやイノシシが車と衝突した場合、車両の破損やドライバーの負傷といった深刻な事故につながることがあります。

また、クマなどの大型動物がロードキルに遭うケースも報告されており、その場合は個体数の減少だけでなく、クマを避けようとした車両による二次事故の危険性も高まります。

③ 希少種(ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコなど)

特に深刻なのが、ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコなどの希少種のロードキルです。これらの動物は日本国内でもごく限られた地域にしか生息しておらず、個体数が少ないため、たった一度のロードキルでも種の存続に大きな影響を与える可能性があります。

環境省などの調査によると、ツシマヤマネコのロードキルは年に数件発生しており、そのたびに保護活動が強化されています。しかし、道路を完全に封鎖することは現実的に難しく、ロードキルをゼロにするのは困難な状況です。

3-2. 生態系への影響

ロードキルによって動物の個体数が減少すると、食物連鎖のバランスが崩れ、生態系全体に悪影響を及ぼします。

① 捕食者と被食者のバランスの変化

例えば、キツネやイタチなどの肉食動物が減ると、ネズミや小型鳥類が過剰に増加し、農作物被害や森林の変化を引き起こすことがあります。逆に、草食動物のシカやウサギが減ると、それらを捕食する猛禽類(ワシ、タカなど)の個体数も減少する可能性があります。

② カラスや scavenger(腐肉食動物)の増加

ロードキルによって発生した動物の遺体は、カラスやタカなどの腐肉を食べる動物にとって新たな餌場となることがあります。特に、都市部ではカラスの増加が問題視されることが多く、ロードキルによる遺体がカラスの繁殖を促す一因になっているとも考えられています。

3-3. 交通事故のリスク増大

ロードキルは、動物だけでなく、ドライバーや同乗者にとっても大きな危険をもたらします。

① 車両の損傷とドライバーの負傷

特にシカやイノシシなどの大型動物と衝突した場合、車両のフロント部分が大破し、運転者が負傷する危険性が高くなります。さらに、高速道路での衝突は致命的な事故につながる可能性があり、注意が必要です。

② 二次事故の発生

ロードキルの現場では、動物の遺体を避けようとした車両が急ブレーキをかけたり、ハンドル操作を誤ったりすることで追突事故やスリップ事故が発生するリスクもあります。

特に夜間、動物の飛び出しに驚いて急ハンドルを切ると、対向車線にはみ出し、正面衝突事故を引き起こす可能性があります。これはロードキルの二次的な影響として、交通安全上の大きな課題となっています。

3-4. 社会的コストの増大

ロードキルは、動物や人間に対する直接的な被害だけでなく、社会全体にも負担をかける問題です。

① 遺体処理のコスト

ロードキルによって死亡した動物の遺体は、放置すると悪臭の発生や衛生問題の原因となるため、自治体や道路管理会社によって処理されます。この処理には多くの人件費や設備費がかかり、年間で膨大なコストが発生します。

② 観光・地域イメージへの影響

観光地や自然公園周辺でロードキルが頻繁に発生すると、地域の環境保護意識が低いと見なされ、観光客の減少につながる可能性があります。特に、エコツーリズムを推進する地域では、ロードキルの対策をしっかり行わなければ、地域のブランドイメージが低下するリスクがあります。

3-5. ロードキルの被害を減らすために

このように、ロードキルは動物・生態系・交通・社会のあらゆる面で影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、対策を講じることでその被害を軽減することが可能です。

例えば、動物の侵入を防ぐ柵の設置や、**エコブリッジ(動物専用の横断橋)の導入は、すでに多くの国や地域で効果を発揮しています。また、ドライバーが「動物が飛び出す可能性のあるエリア」**を認識し、適切な運転を心がけることも重要です。

次の章では、ロードキルの発生が特に多くなる季節や時間帯について詳しく解説していきます。

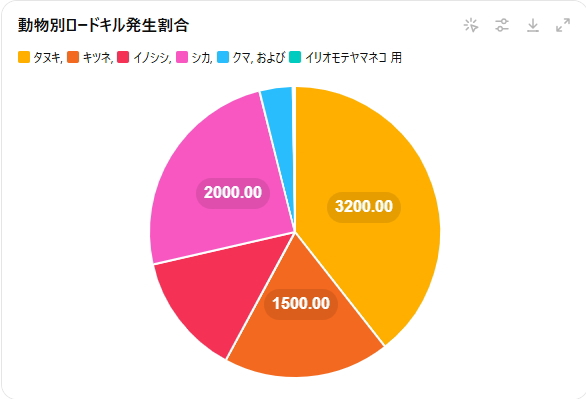

動物別のロードキル発生割合

- タヌキ、シカ、キツネが特に多く、地域によって発生する動物の種類が異なることがわかります。

- シカやイノシシのロードキルはドライバーにも大きな被害をもたらすため、特別な対策が求められます。

【ロードキルが発生しやすい時期】(4. 季節性)

ロードキルの発生件数は年間を通じて一定ではなく、特定の時期や時間帯に集中する傾向があります。これは、動物の活動パターンや繁殖期、気温の変化などが関係しています。ここでは、ロードキルが起こりやすい季節や時間帯について詳しく解説します。

4-1. ロードキルが特に多く発生する時期

一般的に、ロードキルは6月から10月にかけて発生しやすいとされています。この期間は、多くの野生動物が活発に活動する季節であり、様々な要因が絡み合って事故のリスクを高めます。

① 初夏(6月~7月):繁殖期による活動範囲の拡大

6月から7月は、多くの哺乳類が繁殖期を迎える時期です。この時期にロードキルが増える主な理由は、オスの個体が繁殖のために移動距離を増やすことです。

例えば、タヌキやキツネ、イタチなどの動物は、繁殖のためのパートナーを探し、縄張りを広げるために道路を横断するケースが多くなります。特に夜間に移動する動物が多いため、ドライバーの視界が悪い時間帯と重なり、ロードキルのリスクが上昇します。

また、この時期には親が子育てのために頻繁に移動することも影響しています。例えば、母親が餌を探しに行く際に道路を横断し、その後をついてきた子供たちが次々と事故に巻き込まれるケースも少なくありません。

② 夏(8月~9月):餌を求める活動の活発化

夏の時期は、動物たちの活動が一年の中で最も活発になります。この時期にロードキルが増加する理由として、以下の点が挙げられます。

- 気温が高いため、動物が涼しい時間帯(早朝・夜間)に活動する傾向がある

- 夏は昆虫や小動物が多く、捕食動物が餌を求めて広範囲に移動する

- 成長した若い個体が親離れし、新しい縄張りを求めて移動する

特に8月から9月にかけては、若い個体の独り立ちの時期にあたり、経験不足の動物が無防備に道路を横断し、事故に遭うことが多くなります。シカやタヌキの若い個体は、道路の危険性を理解していないため、車が近づいても避ける行動をとらず、そのまま轢かれてしまうケースがよく見られます。

③ 秋(10月):冬に向けた食料確保

10月になると、動物たちは冬の準備を始めます。特に、シカやクマなどの大型哺乳類は冬眠や越冬に備えて大量の食料を確保する時期にあたり、積極的に移動するようになります。

- クマはドングリや木の実を求めて標高の低い地域へ移動し、時には人間の生活圏に近づくこともある

- シカは冬に向けて栄養を蓄えるため、広い範囲を移動し、群れで行動することが多くなる

- タヌキやアライグマは食料を探して都市部に進出し、ゴミ置き場やコンビニ周辺で餌を求める

この時期には、日が短くなり夕方の交通量が増えるため、動物が道路に飛び出すリスクが高くなる点にも注意が必要です。

4-2. ロードキルが発生しにくい冬の時期

冬(12月~2月)は、一般的にロードキルの発生件数が減少する傾向にあります。これは、以下のような理由によります。

- 寒さの影響で動物の活動が減少

- 冬眠する動物(クマやアナグマなど)は移動しなくなる

- 食料が乏しくなり、動物が無駄な移動を避ける

- 積雪地域では道路が滑りやすく、動物が慎重に移動する

ただし、例外的に温暖な地域では冬でもロードキルが発生します。特に、ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコなどの希少種が生息する地域では、冬でも比較的活発に動き回るため、一年を通じてロードキル対策が必要とされています。

4-3. ロードキルが発生しやすい時間帯

ロードキルは、特定の時間帯に集中して発生する傾向があります。特に、早朝や夕方から夜間にかけての時間帯は、動物の活動が活発になり、事故が発生しやすくなります。

① 夕暮れから夜間(18:00~24:00)

- 夜行性の動物が活動を開始する時間帯

- ドライバーの視界が悪く、動物を発見しにくい

- 繁華街や住宅地に近い場所では、ゴミを漁る動物が道路に出てくることがある

特に、ヘッドライトの光に驚いた動物がパニックを起こし、飛び出してくるケースが多いため、夜間の運転には注意が必要です。

② 早朝(4:00~7:00)

- 夜行性の動物が活動を終えて巣に戻る時間帯

- 道路が比較的空いているため、動物が警戒せずに横断する

- 朝の通勤ラッシュと重なると事故のリスクが上昇

特に、都市部から郊外へ向かう道路では、夜間に餌を探しに来た動物が朝帰る際に事故に遭うケースが多く報告されています。

4-4. 季節ごとのロードキル対策

季節ごとの動物の行動パターンを理解することで、ロードキルの発生を抑えるための対策を講じることができます。

✅ 夏~秋のロードキル対策

- 「動物注意」標識の確認を徹底する

- 繁殖期の影響を考慮し、特定のエリアでは減速運転を心がける

- 夜間の運転時にはハイビームを活用し、動物の目の反射を確認する

✅ 冬のロードキル対策

- 温暖な地域でもロードキルの可能性を考慮する

- 雪道では動物の足跡を確認し、周囲の注意を高める

- 道路脇の草むらに動物が潜んでいないかを意識する

ロードキルは、発生しやすい時期や時間帯を把握し、適切な対策を講じることで減少させることが可能です。次の章では、具体的な防止対策について詳しく解説していきます。

【ロードキルの防止対策】(5. 解決策)

ロードキルを減少させるためには、物理的な対策・警戒・啓発活動・生態系への配慮といった多角的なアプローチが必要です。近年では、道路管理者や自治体だけでなく、一般ドライバーや地域住民の協力が求められるようになっています。ここでは、ロードキルを防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。

5-1. 物理的対策:動物の進入を防ぐ工夫

① 動物侵入防止柵の設置

動物侵入防止柵(ワイルドフェンス)は、動物が道路に進入するのを防ぐための重要な対策です。特にシカやイノシシなどの大型哺乳類に対して効果的で、これまでに多くの地域で導入されています。

✅ 特徴とメリット

- 動物の侵入を防ぐことで、道路横断のリスクを大幅に低減できる

- 適切な高さ(約1.5~2m)と強度を持たせることで、シカやイノシシが飛び越えたり壊したりするのを防ぐ

- 柵の設置範囲を広く確保することで、動物が回り道をしてでも横断しようとするのを防ぐ

しかし、フェンスがあると動物が迂回し、新たな横断ポイントを作ってしまうこともあるため、フェンスだけでなく、動物専用の通路も整備する必要があります。

② 動物専用の横断施設(エコブリッジ・アンダーパス)

フェンスでの進入防止だけでなく、動物が安全に道路を渡れるようにする**「エコブリッジ」や「アンダーパス(動物用トンネル)」**の設置も効果的です。

✅ エコブリッジ(オーバーパス)

- 道路の上に橋を架け、動物が安全に横断できるようにする

- 自然に馴染むように草木を植え、動物が安心して渡れる環境を整える

- シカやクマなど、広い縄張りを持つ動物の移動ルートを確保できる

✅ アンダーパス(動物用トンネル)

- 道路の下を通れる専用のトンネルを作り、動物が安全に横断できるようにする

- 特に小型哺乳類(タヌキ、アナグマ、キツネなど)に効果的

- すでに日本各地で導入されており、動物の通過率が向上しているとの報告もある

成功例:カナダの「バンフ国立公園」

カナダのバンフ国立公園では、多くのエコブリッジやアンダーパスを整備した結果、シカやクマのロードキルを80%以上削減することに成功しました。日本でも同様の取り組みが広がりつつあります。

5-2. 警戒・啓発対策:ドライバーへの注意喚起

① 「動物が飛び出すおそれあり」の標識設置

ロードキルが頻発する場所には、「動物注意」の標識を設置することで、ドライバーに警戒を促すことができます。

✅ 標識の設置ポイント

- ロードキルが多発するエリア(山間部、森林の近く、農道など)

- **動物の移動経路(けもの道)**が確認されている場所

- 夜間の視認性を考慮し、反射材を使用した標識を設置する

特に、標識があるエリアでは減速運転を意識することが重要です。

② 道路に視覚的な工夫を施す

標識だけでなく、道路のデザインを工夫することで動物の飛び出しを防ぐこともできます。

✅ 事例:特殊な路面加工

- 日本の一部の地域では、動物が近づきにくくなる模様(シマウマ柄や波模様)を道路に描くことで、シカやイノシシが道路を避けるようになる工夫が行われています。

- 「動物避けペイント」を施すことで、動物が視覚的に警戒し、横断を控える効果が確認されています。

5-3. 生態系を考慮した対策

① けもの道(動物の移動経路)の保全

動物は本能的に一定のルートを移動する習性があります。そのため、無理にけもの道を封鎖するのではなく、適切に保全しつつ、動物専用の横断施設を整備することが重要です。

✅ けもの道を保全するメリット

- 動物が安全に移動できるルートを確保できる

- 無理な横断を減らし、ロードキルの発生を抑える

- 環境破壊を最小限に抑え、生態系の維持につながる

例えば、一部の国ではけもの道を地図に記録し、開発計画に反映させることで、動物が安全に移動できる環境を確保する取り組みが行われています。

5-4. 最新技術を活用した対策

最近では、ロードキル防止のために最新技術を活用した対策も進められています。

✅ センサー式の動物警報システム

- 道路の周囲に動物の動きを感知するセンサーを設置し、ドライバーに警報を送る

- 車のナビゲーションシステムと連携し、動物が出没しやすい場所をリアルタイムで警告する技術も開発されている

✅ 赤外線カメラとAIを活用した動物監視システム

- 赤外線カメラで夜間の動物の動きを検出し、リアルタイムで警告を発信

- AIを用いて動物の行動パターンを分析し、最適な防止策を講じる

5-5. まとめ

ロードキルの防止には、物理的な対策(柵・エコブリッジ)、警戒標識、けもの道の保全、最新技術の活用など、複数の方法を組み合わせることが重要です。

また、ドライバー一人ひとりが**「野生動物が道路に飛び出す可能性がある」ことを意識し、安全運転を心がけること**もロードキルを減らす大きな要素となります。

次の章では、ロードキルが発生しやすい時間帯や季節ごとのリスクについて詳しく解説していきます。

【ドライバーができる対策】(6. 個人での対策)

ロードキルを防ぐためには、道路設計や環境保全の取り組みだけでなく、ドライバー自身の意識と行動も重要です。特に、野生動物が頻繁に出没するエリアでは、運転時のちょっとした注意がロードキルを防ぐ大きな鍵になります。ここでは、ドライバーが日常的に実践できる対策について詳しく解説します。

6-1. 動物が出やすい時間帯・場所では減速する

ロードキルの多くは夜間や早朝に発生しています。動物は特定の時間帯に活発に行動するため、その傾向を理解し、適切な運転を心がけることが重要です。

✅ 動物が出やすい時間帯

- 夜間(18:00~24:00):特にタヌキやアナグマなどの夜行性動物が活動する時間帯

- 早朝(4:00~7:00):夜間の餌探しを終えた動物が巣へ帰る時間帯

✅ 動物が出やすい場所

- 森林や山間部の近く(けもの道が道路を横切ることが多い)

- 川や湿地の周辺(水場を求めて動物が移動する)

- 農地や果樹園の近く(シカやイノシシが農作物を狙ってくる)

対策:動物注意エリアではスピードを落とす

- 標識を見かけたら時速10~20km程度減速し、周囲を警戒する

- ハイビームを活用し、遠くの動物をいち早く確認できるようにする

- 道路の両側(特に草むらや森の入り口)に注意を向ける

6-2. 夜間はハイビームを活用し、動物の目の反射に注意する

夜間の運転時に動物の存在を早く察知するには、ハイビームの活用が有効です。

✅ ハイビームのメリット

- 通常のロービームの約2倍の距離を照らせるため、動物を早期に発見しやすい

- 動物の目がヘッドライトに反射するため、飛び出す前に存在を確認できる

✅ ハイビームを使用する際の注意点

- 対向車がいるときはロービームに切り替える(対向車のドライバーがまぶしくならないようにする)

- フォグランプを活用すると、地面近くの動物も見やすくなる

特に、シカやタヌキなどの動物は、ヘッドライトの光に驚いて立ち止まる習性があるため、遠くからでも目の光り方に注意することで衝突を防ぐことができます。

6-3. 動物を見かけたら慌てず、徐々に減速する

動物が道路上にいるのを発見したとき、急ブレーキをかけるのではなく、徐々に減速することが重要です。

✅ 動物を見かけたときの対処法

- 急ハンドルを切らない(対向車やガードレールに衝突するリスクがある)

- クラクションは基本的に使わない(音に驚いてさらにパニックになる可能性がある)

- 徐々にスピードを落とし、安全な距離を保つ

また、一度動物が道路を横断したからといって安心しないことが重要です。多くの動物(特にシカやイノシシ)は群れで移動するため、1頭が横断した後に別の個体が続いて飛び出してくることがよくあります。

6-4. ロードキルを発見した場合、関係機関へ報告する

もしロードキルの現場を目撃した場合、適切に対応することで、二次事故を防ぐことができます。

✅ ロードキルを発見した際の対応手順

- 安全な場所に停車し、後続車に注意する

- 動物が生きている場合は、むやみに近づかない(負傷した動物が興奮して攻撃的になることがある)

- 最寄りの警察・自治体・道路管理者に通報する

- 高速道路:NEXCO(日本高速道路会社)または110番通報

- 一般道路:市役所や県の道路管理課へ連絡

- 希少種(ツシマヤマネコやイリオモテヤマネコなど)の場合は、環境省や保護団体へ報告

✅ 動物の遺体が道路上にある場合の危険性

- 遺体を避けようとした車がハンドルを切り、二次事故が発生する可能性がある

- 動物の血や内臓が道路に広がり、スリップ事故を引き起こす恐れがある

- 他の動物(カラスやタヌキ)が遺体を食べるために集まり、新たなロードキルが発生することがある

ロードキルの遺体はそのままにしておくと、次の事故を招く原因となるため、速やかに関係機関に連絡し、適切に処理してもらうことが大切です。

6-5. 道路沿いのゴミを減らし、動物を引き寄せない

意外と見落とされがちなポイントですが、道路沿いに捨てられた食べ物のゴミが、野生動物を引き寄せる要因になることがあります。

✅ ゴミが動物を引き寄せる理由

- コンビニや飲食店の周辺では、残飯を求めてタヌキやアライグマが集まりやすい

- ペットボトルの甘い飲み物の匂いに引き寄せられる昆虫を捕食するため、カエルや鳥が道路に集まることがある

- 腐敗した食品ゴミがカラスやネズミを誘引し、それらを狙う肉食動物も増える

対策:ゴミは適切に処理する

- 車内で出たゴミは必ず持ち帰る

- ゴミ箱が設置されている場所でも、しっかりフタが閉まるタイプを利用する

- 自治体や企業と協力し、観光地や公園周辺のゴミ管理を強化する

6-6. まとめ

ドライバーができるロードキル対策には、減速・視認性の向上・動物の行動パターンの理解・遺体発見時の適切な対応など、様々な要素が関わっています。

特に、動物が多く出没する時間帯や場所では、スピードを落とし、ハイビームを活用することで、ロードキルを未然に防ぐことができます。

次の章では、ロードキル問題に対する社会全体の取り組みについて詳しく解説します。

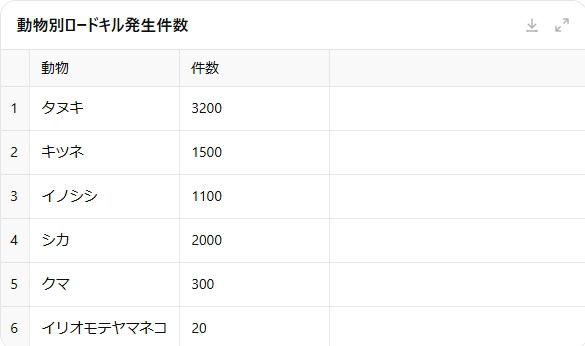

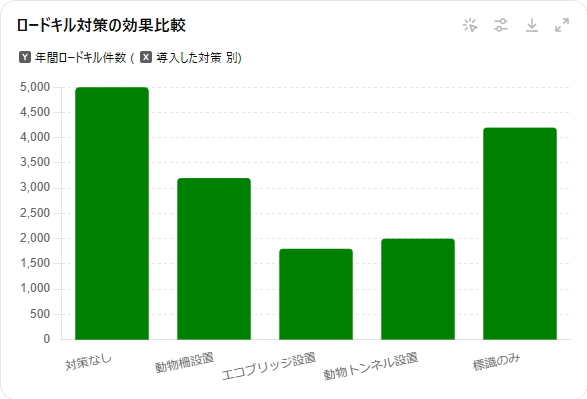

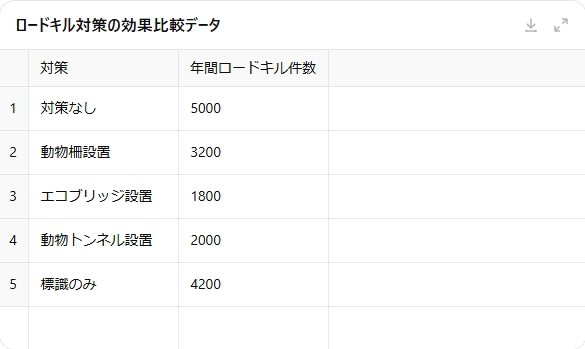

ロードキル対策の効果比較

- 「動物柵設置」「エコブリッジ設置」「動物トンネル設置」などの物理的対策が特に有効で、ロードキルを半減させる効果があることが示されています。

- 「標識のみ」の場合、効果はあるものの、他の物理的対策と比べるとロードキル件数の減少は限定的です。

【ロードキル問題に対する社会的な取り組み】(7. 社会全体での対策)

ロードキルの問題は、ドライバーの意識だけでは解決できるものではなく、国や自治体、研究機関、道路管理者、環境団体などが一体となって取り組む必要がある社会的課題です。ロードキル防止策は、環境保護、生物多様性の維持、交通安全の向上という観点からも重要視されています。本章では、日本国内および海外での社会的な取り組みについて詳しく紹介します。

7-1. 国や自治体によるロードキル対策

ロードキルの防止は、環境保護政策の一環として国や自治体が主体となり、対策を進めることが重要です。

① 環境省や地方自治体のロードキル調査

日本国内では、環境省や地方自治体がロードキルの発生状況を調査し、そのデータをもとに対策を講じる取り組みを進めています。

- 環境省では、希少種(ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコなど)のロードキルデータを収集し、対策を強化

- 自治体がロードキル多発地点をマッピングし、事故防止対策を立案

- 特定の地域では、ボランティア団体と協力して、ロードキルの統計データを住民と共有する活動を展開

データ収集が進めば、より効果的な対策の立案につながり、ロードキル発生率の低下に寄与することが期待されています。

② ロードキル防止インフラの整備

自治体や道路管理者が行う具体的な対策として、ロードキルを防ぐためのインフラ整備が進められています。

✅ 主なインフラ対策

- 動物侵入防止柵(ワイルドフェンス)の設置(特にシカやイノシシが多い地域)

- エコブリッジ(野生動物専用の橋)の建設(ヨーロッパやカナダで成果を上げ、日本でも一部導入)

- 動物用トンネル(アンダーパス)の整備(中小型動物の横断を安全にする)

- 車両の速度を抑制する「ロードキル警告ゾーン」の設定

たとえば、日本の北海道では、シカによるロードキルを防ぐために「シカ注意ゾーン」を設定し、減速を促すための路面ペイントや音響装置を導入する試みが行われています。

7-2. 研究機関と技術開発の活用

ロードキルの問題解決には、動物の行動パターンを科学的に分析し、それに基づいた対策を講じることが重要です。そのため、国内外の大学や研究機関では、ロードキル対策に関するさまざまな研究が進められています。

① 動物の移動パターンを把握する研究

研究機関では、GPSや赤外線カメラを用いた調査を行い、動物がどのようなルートで移動し、どの地点でロードキルが多発しているかを解析しています。

✅ 研究事例

- ツシマヤマネコの移動データを分析し、危険エリアを特定(対馬市と研究機関の共同プロジェクト)

- シカの活動時間帯とロードキル発生時間を比較し、標識や警告音の効果を検証

こうした研究データをもとに、より効果的なロードキル防止対策が実施されています。

② AIとIoTを活用したロードキル防止技術

近年では、AIやIoTを活用したロードキル防止技術の開発も進められています。

✅ 先進技術の活用事例

- AIカメラを道路に設置し、動物の出没をリアルタイムで検知し、ドライバーに警告

- 車両に搭載されたセンサーが動物の存在を感知し、自動減速するシステム(海外の一部メーカーで実用化)

- 動物の体温を感知する赤外線センサーを活用し、ドライバーにアラートを出す

これらの技術を活用すれば、従来よりも精度の高いロードキル防止策が実現可能になります。

7-3. 環境団体・ボランティアの取り組み

ロードキル対策は、国や自治体だけでなく、環境保護団体や市民ボランティアの協力も重要です。

① ロードキルマッピングと市民参加型のデータ収集

近年では、市民の協力を得てロードキル発生状況を記録する「ロードキルマッピングプロジェクト」が実施されています。

✅ 主な活動内容

- ロードキルの発生地点をスマホアプリやWebサイトで記録・共有

- 市民が撮影したロードキルの画像を元に、自治体と連携し対策を検討

- 環境団体と協力し、学校や地域イベントでロードキル防止の啓発活動を行う

例えば、日本の一部の環境団体では、SNSを活用してロードキル発生情報をリアルタイムで共有する試みを行っています。こうした取り組みは、一般市民の意識向上にもつながります。

② 教育・啓発活動の推進

ロードキルを防ぐためには、次世代の子どもたちにも「人間と動物が共存する意識」を持たせることが重要です。

✅ 教育活動の事例

- 学校でロードキルの現状と対策について授業を行う

- 子どもたちと一緒に「動物が安全に暮らせる環境」を考えるワークショップを実施

- 運転免許講習で「ロードキル防止運転」の指導を取り入れる

こうした教育を通じて、将来的にロードキルを減らせる可能性が高まります。

7-4. まとめ

ロードキル問題の解決には、国や自治体、研究機関、環境団体、一般市民が協力し、さまざまな対策を総合的に進めることが重要です。

✅ 効果的な対策まとめ

- 国や自治体がロードキルの発生状況を調査し、対策インフラを整備する

- 研究機関が動物の移動パターンを分析し、科学的な対策を講じる

- AIやIoTなど最新技術を活用して、ロードキル防止策を強化する

- 市民の協力を得て、ロードキル情報の共有や啓発活動を行う

今後、より多くの人々がロードキルの問題を認識し、対策に参加することで、動物と人間が共存できる安全な社会の実現が期待されています。

命のために、今、私たちができること

あなたがハンドルを握るその道は、動物たちにとっても大切な“生きる道”です。

彼らはただ生きるために、森を駆け、水を求め、仲間のもとへと歩いています。

けれど、私たちが作った道路は、彼らの命を奪う“境界線”になってしまうことがある。

でも、それは変えられる。

あなたの一瞬の減速が、ひとつの命を救うかもしれない。

あなたの少しの意識が、新しい未来への一歩になるかもしれない。

ロードキルは「仕方のない事故」なんかじゃない。

人の知恵と行動で、確実に減らすことができる問題なんです。

「共存」という選択を。

この世界は、人間だけのものではありません。

私たちが守るべきは、車の安全だけではなく、道を生きるすべての命です。

ドライバーとして、社会の一員として、今できることを考えませんか?

あなたの運転が、未来を変える。

命が行き交うこの道を、悲しみのない場所へ。

【 STOP!ROADKILL 】

正方形マグネットステッカー★タヌキ

多くの動物たちが犠牲になっているロードキル問題。

犠牲になる動物を少しでも減らすことができれば…

そんな思いから生まれたロードキル啓発グッズです。

サイズは縦11cm×横11cm

約0.8mm厚のマグネットシートを使用。

UVラミネート加工により屋外でも長持ち。

この商品の売上金の一部は動物福祉を推進する活動や

自然環境保護活動に役立てられています。

【 STOP!ROADKILL 】

横型マグネットステッカー★タヌキ

サイズは縦9cm×横27.3cm

約0.8mm厚のマグネットシートを使用。

UVラミネート加工により屋外でも長持ち。

すべての命に、未来を。

私たちは、傷ついた野生動物、行き場を失ったペット、過酷な環境にいる地域猫を救うために活動しています。命をつなぐために必要なのは、愛情と行動、そして支える力です。

私たちは、公的助成や寄付に頼らず、動物プロダクション事業と啓発グッズの販売で活動資金をまかない、動物たちに新たなチャンスを提供しています。

映画やCM、教育イベントで彼らの輝く姿を発信し、啓発グッズを通じて支援の輪を広げています。これは、ただの支援ではなく、命と未来をつなぐ挑戦です。

あなたの想いが、動物たちの明日を変えます。ともに、すべての命に優しい社会を築いていきましょう。

当サイトは、Amazonアソシエイト・プログラムに参加しており、Amazon.co.jpの商品を紹介し、リンクを通じて紹介料を得る仕組みを採用しています。皆さまに価値ある情報をお届けしながら、サイト運営を支えるためのプログラムです。